🚗💨 Dieselpartikelfilter im Praxischeck – Richtiger Betrieb, Warnmeldungen und Profi-Tipps

DPF – der Filter, der Ruß zurückhält, statt ihn in die Atmosphäre zu entlassen

Hinweis für Leser, die gezielt nach DPF-Tipps suchen: Dieser Beitrag erklärt verständlich und technisch fundiert, was der Dieselpartikelfilter (DPF) ist, wie er funktioniert, wie lange er hält (≈ 300–400 Tkm), wie Sie Ihr Fahrzeug mit DPF richtig fahren und warten, was bei einer DPF-Warnmeldung zu tun ist und wann Reinigung oder Austausch sinnvoll ist.

Einleitung — Wozu überhaupt ein DPF?

Der Dieselpartikelfilter (DPF, engl. Diesel Particulate Filter) gehört zu den wichtigsten Bauteilen moderner Abgasnachbehandlung in Dieselmotoren. Seine Aufgabe lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Ruß einfangen und anschließend kontrolliert verbrennen – und zwar unter Bedingungen, die für Motor und Umwelt sicher sind. In der Praxis handelt es sich um einen präzise gesteuerten physikochemischen Prozess im Inneren eines porösen Wabenkörpers, der zugleich gute Gasdurchlässigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und Langlebigkeit gewährleisten muss.

Ein gut konstruiertes, richtig betriebenes und gewartetes DPF-System reduziert nicht nur Partikelemissionen (Masse und Anzahl), sondern bleibt auch über Hunderttausende Kilometer funktionsfähig – im normalen Einsatz sprechen wir von einem Horizont von ≈ 300–400 Tsd. km. Dazu braucht es jedoch einige vernünftige Gewohnheiten auf Seiten des Fahrers und akribische Sorgfalt des Servicebetriebs bei allen beteiligten Systemen (Einspritzung, EGR, Aufladung, Temperatur- und Differenzdrucksensorik).

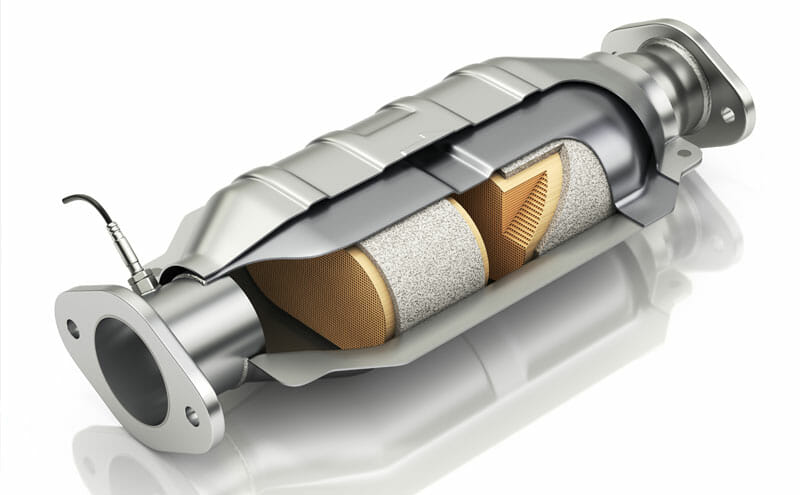

1. Was ist der DPF und warum wird er in modernen Dieseln verbaut?

Der DPF ist ein Stahlgehäuse mit einem darin eingeschlossenen porösen Keramikeinsatz (meist Cordierit oder Siliziumkarbid). Der Einsatz besteht aus Tausenden paralleler Kanäle, die wechselseitig an einem Ende verschlossen sind. Dadurch müssen die Abgase die mikroporösen Kanalwände durchströmen. An diesen Wänden bleiben Feststoffpartikel hängen: Rußagglomerate und weitere anorganische Fraktionen.

Der Einsatz ist häufig katalytisch beschichtet (Platin/Palladium), was die Oxidation von Ruß bei niedrigeren Temperaturen erleichtert. In DOC–DPF–SCR-Systemen (Oxidationskatalysator – Filter – NOx-Reduktion) arbeitet der DPF mit präziser Motor- und Abgassteuerung zusammen, mit Temperatur- und Differenzdrucksensorik sowie – zunehmend – mit mathematischen Modellen der Rußbildung und -oxidation im Motorsteuergerät (ECU).

Warum ist er nötig? Partikelemission ist eine natürliche Folge der Verbrennung von Dieselkraftstoff. Die Verschärfung der Emissionsgrenzwerte (Euro 4, Euro 5, Euro 6/VI) verlangte eine Lösung, die das Problem nicht „verdünnt“, sondern Partikel physisch zurückhält und unschädlich macht, bevor sie in die Atmosphäre gelangen.

Wie lange hält ein DPF? In einem gut betriebenen Pkw liegt die erwartete Lebensdauer bei ca. 300–400 Tsd. km. Limitierend ist in der Regel nicht der mechanische Verschleiß, sondern die Akkumulation von Asche (siehe unten), die sich nicht ausbrennen lässt und die nutzbare Filterkapazität langsam verringert.

2. Funktionsprinzip – verschiedene Lösungen und Strategien

Es existieren unterschiedliche Konstruktionsansätze und Regenerationsstrategien:

- Motornaher DPF (close-coupled) – wird schneller warm, begünstigt die passive Regeneration bei gleichmäßiger Fahrt.

- DPF „unter dem Fahrzeugboden“ – weiter von der Wärmequelle entfernt; benötigt in der Stadt häufiger eine aktive, ECU-gesteuerte Regeneration.

- Filter mit katalytischem Zusatz im Kraftstoff (z. B. FAP in einigen Systemen) – ein Zusatz senkt die Zündtemperatur des Rußes.

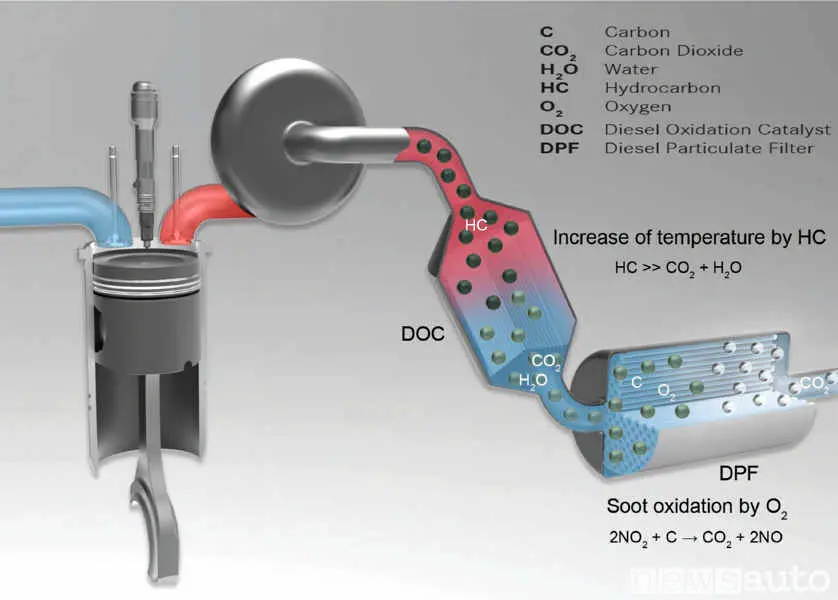

- Mehrstufige Systeme DOC–DPF–SCR – heute Standard; der DOC schafft Bedingungen (NO₂), die die Rußoxidation im DPF fördern, SCR reduziert NOx.

Physikalisch läuft es stets gleich: Die Kanalwände halten Partikel zurück und während der Fahrt oder in einer kontrollierten Prozedur oxidiert der Ruß. Voraussetzung: passende Temperatur und Durchströmung.

3. Seit wann wird der DPF eingesetzt?

Die ersten Pionieranwendungen gab es bereits Anfang der 2000er. Die Verbreitung im Pkw-Bereich erfolgte jedoch mit der Abgasnorm Euro 4 (ab 2005); seit Euro 5 (2009) ist der Filter in neuen Dieselfahrzeugen de facto Standard. Mit Euro 6 wurden Steuergeräte, mehrstufige Abgasnachbehandlung und ausgefeilte Regenerationsalgorithmen weiterentwickelt.

4. Betrieb des Fahrzeugs mit DPF – fünf Schlüsselgewohnheiten und eine Zusatzregel

Der DPF ist kein Selbstläufer. Fahrer und Service haben erheblichen Einfluss auf seine Lebensdauer.

a) Fahrstil: in der Kaltphase gelassen bleiben

Vermeiden Sie harte Beschleunigungen bei kaltem Motor. In niedrigen Temperaturen ist die Verbrennung unvollständiger; unverbrannte Kohlenwasserstoffe und Kondensate erhöhen die Rußmasse im Filter. Geben Sie Kühlkreislauf und Öl Zeit, um Betriebstemperatur zu erreichen, bevor Sie dynamisch fahren.

b) Aktive Regeneration nicht unterbrechen

Beginnt die ECU eine aktive Regeneration (oft erkennbar an leicht erhöhtem Leerlauf, etwas höherem Verbrauch und spürbar heißer Abgasanlage), schalten Sie den Motor nicht mittendrin aus. Abgebrochene Zyklen verschlechtern die Rußbilanz und erzwingen häufigere Wiederholungen.

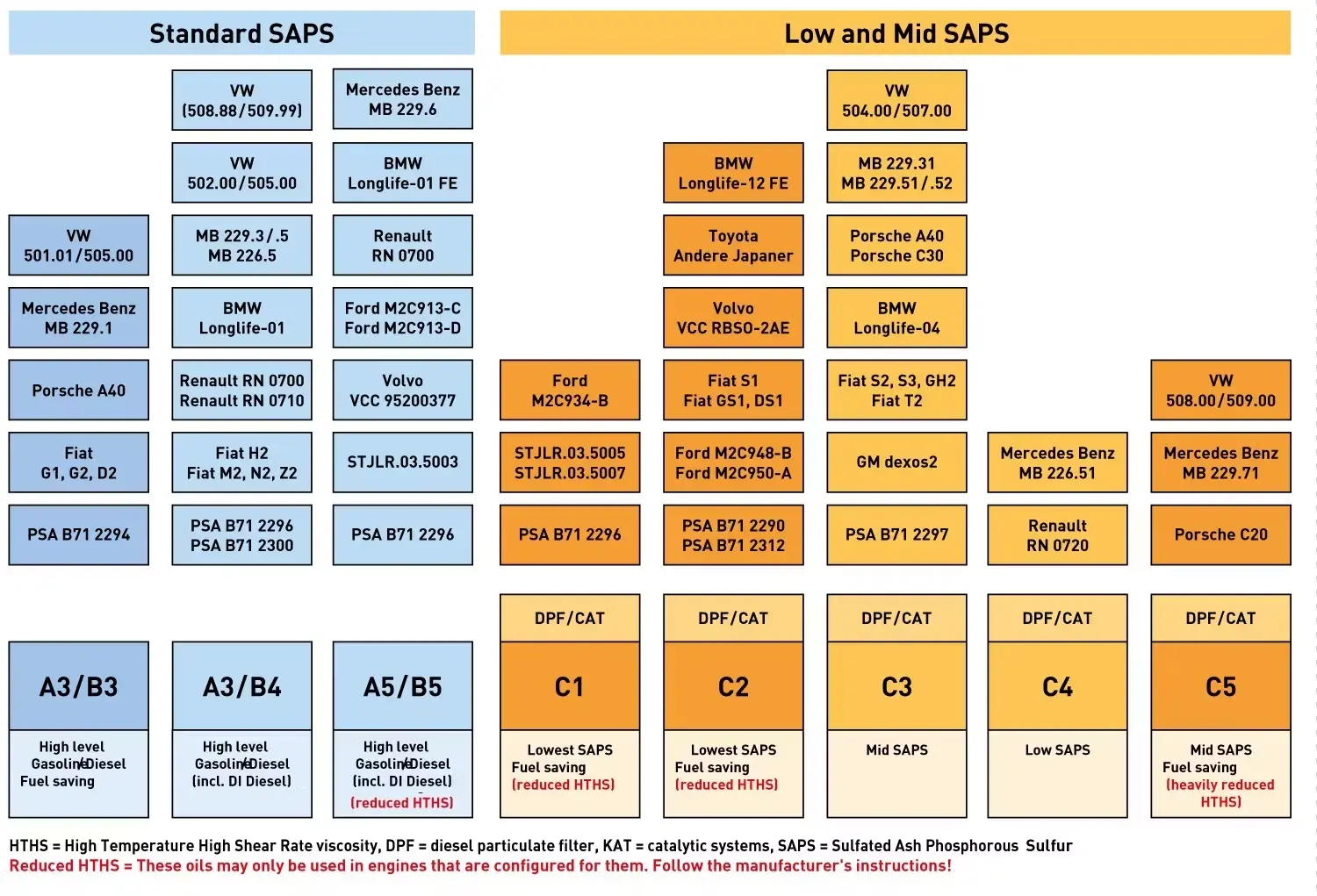

c) Low-SAPS-Öle (niedriger Aschegehalt) verwenden

Das ist elementar. Sulfatasche lässt sich nicht ausbrennen – sie bleibt in den Poren und sammelt sich über die gesamte DPF-Lebenszeit. Verwenden Sie daher ausschließlich Öle, die der Herstellerspezifikation entsprechen (z. B. VW 507.00), und halten Sie die Wechselintervalle ein.

d) Kraftstoff guter Qualität tanken

Verunreinigungen, übermäßige oder unpassende Biokomponenten oder Wasser erhöhen Rauch und Partikel. Tanken Sie an verlässlichen Stationen. Bedenken Sie außerdem, dass manche Fahrzeuge keine Regeneration starten, wenn der Tank fast leer ist – „auf Reserve“ zu fahren ist daher doppelt ungünstig.

e) Luftfilter häufiger wechseln, als Sie denken

Ein zugesetzter Luftfilter verändert die Verbrennungsbedingungen und erhöht die Rußbildung. Bewährte Praxis: alle 15 Tsd. km, spätestens alle 30 Tsd. km. Geringe Kosten, spürbarer Langzeiteffekt.

f) Motor nicht „kochend heiß“ abstellen

Vor allem nach sehr fordernder Fahrt oder während/unmittelbar nach einer aktiven Regeneration können Wabenkern und Gehäuse sehr heiß sein. Plötzliches Abschalten (kein Gasstrom, keine Ölzirkulation) erzeugt einen thermischen Schock, der Mikrorisse im Kern und Gehäuse begünstigt. Gönnen Sie dem System vor dem Abschalten einige Sekunden „Abkühlfahrt“ oder Leerlauf.

5. Was lagert sich im DPF ab: Was verbrennt, was bleibt

Im Filter sammeln sich zwei Hauptfraktionen:

- Ruß (C + komplexe organische Verbindungen) – lässt sich bei geeigneter Temperatur und in Anwesenheit von Sauerstoff/NO₂ oxidieren. Das ist gewissermaßen der „Brennstoff“ des Regenerationszyklus.

- Anorganische Asche – verbrennt nicht unter Fahrzeugbedingungen. Sie stammt v. a. aus Additiven im Motoröl (z. B. ZDDP), aus Kraftstoffverunreinigungen und Abrieb. Sie akkumuliert irreversibel, verringert das aktive Porenvolumen und erhöht mittlere Differenzdrücke. Sie definiert die praktische Lebensdauer des DPF.

Praktische Schlussfolgerung: Häufigkeit und Wirksamkeit der Regeneration bestimmen, wieviel Ruß abgebrannt wird. Das Ende der Filterlebensdauer setzt jedoch die Aschemasse – sie lässt sich nicht thermisch entfernen.

6. Wie läuft die Regeneration ab – Bedingungen, Temperaturen, Zeiten

Regeneration ist die kontrollierte Oxidation von Ruß in den Poren des Filters. Die Strategie hängt von Fahrprofil, Anlagenlayout und ECU-Parametrierung ab.

6.1. Passive Regeneration – „passiert von selbst“ bei günstigen Bedingungen

- Wann? Bei längerer, gleichmäßiger Fahrt (Landstraße/Autobahn), wenn DPF und DOC ausreichend warm sind.

- Wie? NO₂ aus dem DOC und hohe Abgastemperaturen bewirken langsame Rußoxidation bereits bei ≈ 350–500 °C im Filter.

- Was merkt der Fahrer? Meist nichts – der Prozess ist zeitlich gestreckt und auf den Anzeigen nicht sichtbar.

Vorteile: keine Zusatz-Einspritzung, kein Mehrverbrauch. Nachteil: im Stadtverkehr oft unzureichend – daher Bedarf an aktivem Modus.

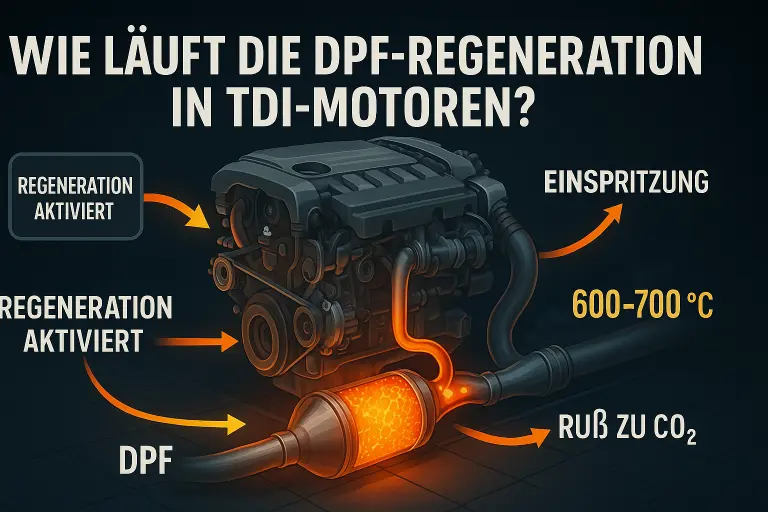

6.2. Aktive Regeneration – ECU-gesteuert

- Wann? Wenn die berechnete Rußmasse den Strategiewert überschreitet (ECU nutzt Rußbildungsmodell, Laufleistungszähler, Differenzdruck- und Temperaturdaten).

- Wie? Die ECU erhöht die Abgastemperatur:

- durch späte/Nacheinspritzungen (Verbrennung im DOC, Temperaturerhöhung vor dem DPF),

- durch Steuerung von EGR und Ladedruck,

- durch leicht erhöhten Leerlauf (sichtbar am Drehzahlmesser).

- Zieltemperaturen: typischerweise ≈ 600–650 °C im DPF-Bereich.

- Dauer: in der Praxis 10–20 Minuten kontinuierlicher Fahrt bei stabilen ≈ 1800–2500 min⁻¹. In der Stadt mit Stop-and-Go verlängert oder unterbricht sich der Zyklus.

Startbedingungen: korrekte Temperaturen, keine kritischen OBD-Fehler (z. B. defekte Temp./DP-Sensoren, EGR-Störung), ausreichender Kraftstoffstand, geschlossene Motorhaube usw. Fehlt eine Bedingung, verschiebt oder abbricht die ECU den Zyklus – die Rußmasse steigt, Versuche häufen sich.

Normale Fahrerhinweise: leicht erhöhter Leerlauf, etwas höherer Momentanverbrauch, sehr heißer Abgasstrang (Vorsicht beim Parken über trockenem Gras), leichter Geruch nach heißem Metall nach dem Anhalten.

6.3. Service-Regeneration – erzwungen (in Fahrt oder im Stand)

- Wann? Wenn die aktive Regeneration ausbleibt (z. B. zu kurze Fahrten, fehlende Startbedingungen) oder die Rußmasse hoch ist, aber noch im sicheren Bereich für eine erzwungene Prozedur.

- Wie? Diagnoseroutine per Tester. Je nach Modell:

- in Fahrt: vorgegebene Drehzahl/Geschwindigkeit über einige zehn Minuten,

- im Stand: spezieller Algorithmus zur Abgastemperaturerhöhung unter strenger Parameterüberwachung.

- Temperaturspitzen: lokal können > 700 °C auftreten. Hersteller definieren daher Rußmassen-Grenzen, oberhalb derer Regeneration verboten ist – dann bleiben Ausbau & Reinigung oder Austausch.

7. DPF-Warnmeldung – was tun und wie diagnostizieren?

Erste Regel für DPF-Dieselbesitzer: Die Kontrollleuchte ist ein Hinweis, kein Urteil. Gehen Sie systematisch vor.

7.1. „Erste-Hilfe“-Vorgehen

- Kraftstoffstand prüfen. Bei Reserve bitte tanken. Manche Fahrzeuge starten keine Regeneration, wenn der Tank fast leer ist.

- Regenerationsfahrt durchführen: 15–20 Minuten ruhige Fahrt mit stabilen ≈ 1800–2500 min⁻¹ (bei Automatik ggf. Modus S, um höhere Drehzahlen zu halten). Beobachten Sie, ob die Lampe erlischt.

- Erlischt sie nicht: Diagnose mit Tester veranlassen.

7.2. Diagnose – was eine gute Werkstatt prüft

- OBD-Fehler: Temperatursensoren (vor/nach DPF), Differenzdrucksensor, EGR, Ladedrucksensor, Luftmassenmesser, NOx-Sonden (bei SCR-Systemen).

- DPF-Parameter: modellierte Rußmasse (soot mass), Ascheladung (ash load), Differenzdruck bei definierten Drehzahlen/Lasten.

- Startblocker der Regeneration: Tankstand, Kühlmittel- und Abgastemperatur, geöffnete Haube, weitere Warnlampen.

- Dichtheit von Ansaugung/Abgasstrang: Undichtigkeiten vor DOC/DPF verfälschen Messwerte und Temperaturen.

- Einspritzung & Aufladung: Rücklaufmengen, Korrekturen, Rauch, unvollständige Verbrennung – die „Rußfabrik“.

7.3. Muss ein verstopfter DPF immer ersetzt werden?

Nicht immer. Zwei Situationen sind zu unterscheiden:

- Hohe Rußmasse bei niedriger/mittlerer Ascheladung.

– Liegen die Werte im Sicherheitsbereich, reicht oft eine erzwungene Regeneration (in Fahrt/Stand).

– Überschrittene Grenzwerte: Ausbau und professionelle Reinigung (Ofen, Ultraschall, hydrodynamisch) oder Austausch. - Hohe Aschemasse (große Laufleistung, lange Einsatzdauer).

– Regeneration hilft nicht, Asche ist nicht brennbar. Lösung: Werkstattreinigung mit Ausbau (Entfernung der Asche aus den Kanälen) oder Filtertausch.

Professionelle Reinigung – wie läuft das?

Die Werkstatt baut den DPF aus, schützt Sensoren/Anschlüsse und führt anschließend aus:

- Trocknung/Erwärmung des Einsatzes zur Auflösung von Agglomeraten,

- Spülung der Struktur (Wasser unter Druck mit Chemie) oder Ultraschall,

- Ausblasen und thermisches Ausheizen im Ofen unter Temperaturkontrolle,

- Wiegen und Durchfluss/Δp-Messung nach der Reinigung mit Referenzvergleich.

Ergebnis: entfernte Asche und deutlich geringerer Differenzdruck bei definiertem Durchsatz. So „verjüngt“ man den Filter und gewinnt Kapazitätsreserve zurück. Voraussetzung: intakter Wabenkörper (keine Risse, keine gelöste Beschichtung, Verzug im Rahmen). Ist die Struktur beschädigt, bleibt nur Austausch.

8. Was hilft im richtigen DPF-Betrieb – Fahrer-Praxis & Kontrollwerkzeuge

8.1. Der Fahrer schafft das – wenn er weiß, worauf er achtet

Auch weniger erfahrene Fahrer kommen mit dem DPF gut zurecht, wenn sie:

- Signale der aktiven Regeneration erkennen (leicht höherer Leerlauf, minimal höherer Verbrauch, „heißer“ Geruch nach dem Anhalten),

- den Zyklus nicht unnötig unterbrechen,

- die Grundlagen pflegen: Low-SAPS-Öl, guter Luftfilter, dichter Ansaugtrakt, intakte Injektoren, verlässliche Tankstelle,

- kurze, wiederkehrende Strecken bei dauerhaft niedrigen Temperaturen vermeiden (falls das Ihr Profil ist: 1–2-mal pro Woche bewusst 20–30 Minuten Überlandfahrt einplanen).

8.2. Achtung: Symptome können selbst Profis täuschen

Kleine Leerlaufschwankungen während aktiver Regeneration oder ein kurzzeitig höherer Verbrauch werden leicht als „defekter Injektor“ gedeutet. Umgekehrt kaschieren echte Probleme (z. B. hängendes EGR, das Rußproduktion erhöht) sich manchmal durch häufige, kurze Regenerationsversuche. Deshalb sind harte Daten wichtig: was passiert gerade jetzt im DPF?

8.3. DPF CONTROL – das einfache Werkzeug, das Rätselraten beendet

Statt „nach Gefühl“ zu interpretieren, messen und beobachten: Geräte der Klasse DPF CONTROL ermöglichen Live-Monitoring des Filterzustands, u. a. den Beginn und das Ende einer Regeneration sowie den Rußstand zwischen den Zyklen. Besonders nützlich, wenn Sie:

- hauptsächlich in der Stadt fahren und sofort wissen möchten, ob der Zyklus gestartet ist und nicht unterbrochen werden sollte,

- nach dem Service die Systemfunktion verifizieren wollen (z. B. nach Tausch des Differenzdrucksensors),

- sich auf Ihrer Pendelstrecke eine DPF-freundliche Fahrweise angewöhnen wollen.

8.4. Kraftstoff und Service – zwei Pfeiler für lange Lebensdauer

Kraftstoff: Tankstelle mit verlässlicher Qualität, keine „Experimente“ mit unbekannten Additiven. Fahren auf Reserve kann Regenerationsstarts blockieren und erhöht das Risiko, Schmutz vom Tankboden anzusaugen.

Service: nach Herstellervorgabe, mit realistischem Puffer für Klima und Fahrprofil. Viele Kurzstrecken? Öl- und Luftfilterintervalle verkürzen. Regelmäßig Differenzdruck messen und Temperatursensoren prüfen – das sind die „Augen und Ohren“ der ECU. Nach jeglicher Arbeit an Abgasanlage oder Ansaugtrakt Dichtheit testen.

9. Häufige Fragen – schnelle Ingenieursantworten

Kann ich die Regeneration „unterstützen“, indem ich in der Stadt hohe Drehzahlen fahre?

Im Stand oder im Stau „hochzudrehen“ bringt nichts. Wählen Sie lieber eine ruhige Überlandstrecke und halten Sie konstante Drehzahl.

Ist das Entfernen des DPF eine Lösung?

Nein – es ist illegal und bringt betriebliche Risiken (Geräusch, Geruch, OBD-Fehler) und rechtliche Probleme (HU, Verkehrskontrollen). Moderne Systeme sind als Gesamtheit ausgelegt; das „Herausoperieren“ destabilisiert den Rest.

Helfen Kraftstoffadditive?

Einige seriöse Additive können die Einspritzanlage reinigen und die Verbrennung stabilisieren – das reduziert indirekt die Rußbildung. Sie ersetzen jedoch weder die korrekte Regenerationsstrategie noch Low-SAPS-Öl.

Sind kurze Arbeitswege tödlich für den DPF?

Sie sind ungünstig, weil Betriebstemperaturen schwer zu erreichen sind. Gegenmaßnahme: ein- bis zweimal pro Woche 20–30 Minuten ruhige Überlandfahrt einplanen – das verändert die Statistik spürbar.

Kann ich selbst prüfen, ob gerade regeneriert wird?

Ja – anhand der Symptome (höherer Leerlauf, Verbrauch). Am sichersten jedoch mit einem Tool wie DPF CONTROL, das den Start/Ende der Regeneration und den Zwischen-Rußstand direkt anzeigt.

10. Fazit – Was zählt langfristig wirklich

Der DPF ist eine Technologie, die funktioniert, sofern Fahrer und Service zusammenwirken. Aus Ingenieurssicht verdichtet es sich auf fünf Aussagen:

- Ruß ist der „Brennstoff“ der Regeneration – er braucht Temperatur und Zeit.

- Asche ist die Lebensdauer-Uhr – sie ist nicht verbrennbar; sie lässt sich nur durch Ausbau reinigen oder durch Filtertausch beseitigen.

- Die ECU weiß, was sie tut – nicht eingreifen, Startbedingungen sicherstellen, Warnungen ernst nehmen.

- Öl- und Kraftstoffqualität sind Investitionen in geringere Folgekosten.

- Messen statt rätseln – mit DPF CONTROL sehen Sie, ob der Zyklus gestartet/beendet ist und wie sich der Filter zwischen den Regenerationen verhält.

Wenn Sie diese Punkte beherzigen, wird der DPF in Ihrem Diesel 300–400 Tsd. km leisten – nicht als Klotz am Bein, sondern als Verbündeter: für Sie und die Umwelt.

Angehängte Illustrationen (empfohlene Platzierung im Beitrag)

- Einleitung/Sektion 1:

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/08/dpf-service-werkstatt-pflege-diesel-partikelfilter-vag.webp - Sektion 2 – Funktionsprinzip (zwei Bilder):

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/08/dpf-vag-prozes-brener-diesel.webp

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/06/diesel-partikelfilter-schema-erklaerung.webp - Sektion 4c – Low-SAPS-Öle:

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/09/acea-low-saps-oel-dpf-diesel-pkw-autos.webp - Sektion 5 – überfüllter DPF/Asche:

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/09/voll-dpf-gesperrt.webp - Sektion 6.2 – aktive Regeneration (zwei Bilder):

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/08/dpf-control-schutz-kontrolle-ohne-reinigung.webp

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/08/dpf-regeneration-aktiviert.webp - Sektion 6.3 – Service-Regeneration:

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/09/werkstatt-prozess-regeneration-filter-partikfilter-dpf.webp - Sektion 7 – DPF-Kontrollleuchte:

https://dpf-kontrolle.de/wp-content/uploads/2025/06/Cockpit-mit-leuchtender-DPF-Kontrollleuchte-TDI-Audi.webp

TL;DR (für Eilige)

- Der DPF fängt Ruß und verbrennt ihn kontrolliert; Asche bleibt und reduziert mit der Zeit die Kapazität.

- Lebensdauer bei guten Gewohnheiten: ≈ 300–400 Tsd. km.

- Aktive Regeneration nicht unterbrechen, heißen Motor nicht „abwürgen“, Low-SAPS-Öl verwenden, auf Kraftstoff und Luftfilter achten.

- Leuchtet die Lampe: zuerst Regenerationsfahrt, dann Diagnose.

- Mit Asche verstopfte Filter lassen sich oft durch professionelle Reinigung (Ausbau) retten – sofern der Einsatz unbeschädigt ist.

- Messen statt raten: DPF CONTROL zeigt, wann die Regeneration läuft und wie es um den Filter steht.